大阪歴史教育者協議会第45回研究大会報告

山田朗講演「日露戦争と〈韓国併合〉ー韓国併合100年にあたっての再検証」

日露戦争の虚像と実像

講演の冒頭で、山田氏は日露戦争のウソ=虚像をはぎとり文学としての『坂の上の雲』を歴史学的に批判すること、そして日露戦争・韓国併合・大逆事件を一体のものとして把握する歴史の認識が大切であることをのべ、「日露戦争で日本軍が機関銃を使用していなかったというのはウソである」と軍事史の専門家らしい切り出しで本題に入った。実は日本軍が最初に機関銃を使用したのは台湾征服戦争であり、日露戦争において日露の正規軍同士が機関銃を使って撃ち合いをしたのが(日本軍はロシア軍の倍所有していた!)、大国間の戦争では初めてのケースとなった。このような事実があったにもかかわらず、たとえば「機関銃神話」がつくられるなど、参謀本部編纂の非科学的な『日本戦史』の叙述によって、少数で多数の軍隊をうちまかすという近代日本軍の虚像=「理想像」が形成され、当の軍人たちもこうした虚像に共鳴しそれを信じ切ってきた。だから多くの日本人は日露戦争の実像を知らないできた。このことは間違いではないと山田氏は強調して、日露戦争の実態の検証をすすめた。

なぜ日本はロシアを敵対視する道をあゆんだのであろうか。それを解く鍵はイギリスとイギリスからもたらされた情報である。明治維新政府にもっとも大きな影響力をもったのはイギリスであり、その世界戦略としての反露戦略がイギリス経由の情報をつうじてもたらされ、その結果日本国内で醸成されたロシア脅威論をもとにした北進論=日英同盟政策の国家戦略が形成された。

アフリカでのボーア戦争に消耗したイギリスは、露仏同盟をマヒさせる戦略から東アジアでは日本を取り込む日英同盟をむすんだ。日清戦争で日露間のクッションとしての清国が消滅したこともあって朝鮮半島での日露対立が深まり、イギリスは日本軍への軍事援助を強めた。日本軍は当時最高水準にあった英製軍艦を8隻中4隻も所有するにいたり、これも日露開戦を促進するものとなった。

とにかくイギリスはロシアを極東で疲弊させるために日本を全面的に支援する体制をとった。世界海底ケーブル網(1902年完成)を利用したロシア軍情報を英政府・マスコミが流してその全容をさらけだし、一方でロシア側を攪乱する情報戦術も展開した。イギリス側はヨーロッパからアジアに向かったバルチック艦隊の進度情報を操作して日本軍の作戦に影響を与えたり、日本軍の魚雷艇が出撃したとの謀略情報を流してロシア側を震撼させるなど、これまでそれほど注目されてこなかった日露戦争における情報戦の実態と意義を山田氏は明らかにした。日本海軍の艦艇の70%はイギリス製、日本陸軍の鉄砲弾の半分以上はイギリスに発注されたこと、バルチック艦隊は強大な無敵艦隊と喧伝されてきたが(『坂の上の雲』でも)、事実は新旧の艦艇の混合艦隊であった事実なども指摘された。

情報とともに重要なものが戦費であった。結局、戦費は18億円(国家予算の約6倍)かかったが、高橋是清の活動によりその40%を外債でおぎなうことができた。外債のほとんどを購入して日本を支援したのは英米資本であり、米資本の核となったのがユダヤ資本のクーン・レーブ商会(あのリーマンブラザーズの旧名がクーン・レーブ・リーマンブラザーズとのこと)で、この資本は満鉄の共同経営をねらった鉄道王ハリマンの最大の出資者であった。ところがアメリカの満州進出という野望は潰えて、これが日米対立の原因となったのだが、要するに世界はお金でつながっていると山田氏は力説した。なるほど、この外債購入による投資(=資本の進出)という事実や、日露戦争後に日本は列強のアジア支配を承認する代わりに韓国支配を容認させたという事実(=世界分割)は、日露戦争が帝国主義戦争であったことをわかりやすく示したものとして納得した。

『坂の上の雲』はこうした世界の政治力学の構造(山田氏は帝国主義という概念は使用しなかった)や資本の動きが見えない。ましてこの原作が映像化されると非科学的な虚像が蔓延、沈殿することとなる。『坂の上の雲』は虚像をはがした部分もあったが、日露戦争とその時代の本質をつかんでいない。日露戦争とともに国内反体制派への圧力や大逆事件と韓国併合を一体のものとして把握する歴史認識が必要である、と再度山田氏は強調した。

韓国併合の特質については、三次にわたる日韓協約が高宗によるハーグ密使事件をまねき、義兵の戦闘力を強化し、安重根の伊藤博文の射殺をまねいたことを指摘して、山田氏は日本軍による義兵闘争の弾圧が「三光作戦」の原型にあたることを解明した。日本軍による村落の焼き討ちや、義兵と反日的民衆の逮捕・処刑は1908年にピークとなり、被害者(殺傷、逮捕)数は1万4698人となった。日清戦争中の1895年からはじまる抵抗運動の時期から韓国併合直前の時期までの期間における弾圧(人権侵害)にも目を向けねばならないことがわかる。

講演のまとめにおいて山田氏は、①「世界的な政治力学の所産としての日露戦争」、②日露戦争の誤った分析・総括から「伝統の創造」がなされ、太平洋戦争を「日露戦争の頭」で戦ったといえる(たとえば銃弾が尽きて白兵戦をせざるをえなかった経験から白兵主義が日本的なものとして伝統化されたこと)、④対外膨張・戦争の無益さ、戦争による人権侵害を歴史から学ぶこと、⑤戦争と植民地支配こそが、日本の近代のあり方と日本人の歴史認識を歪めた根源であること、をのべた。

講演後、会場から以下の質問が続いた。「日英同盟は対等平等なものであったか」「ロシアは南下政策には積極的ではなかったという最近の研究があるが、日露戦争は避けられたという可能性はなかったのか」「中学の教科書にある安重根の評価と扱い方についてどのように考えるか」「大逆事件にみられる大弾圧の本質は、社会主義の立場からの国際連帯というものへのおそれという点にあったと思うがどうか」。

以上が筆者の関心にもとづいてまとめた山田講演の概要である。講演者が強調された三位一体的な歴史認識については、質疑応答によってさらに深められたと思った。また日韓併合を帝国主義の時代の中にもっと強く位置づけて論じてほしかった点と、日露戦争の虚像について、日本軍神話がさらに民衆のなかにどのようにひろがって日本の大国観や裏返しとしてのアジア蔑視観などが生まれていったのか、もう少し聞きたかったという感想をもった。

(原 幸夫)

大阪歴史教育者協議会第45回研究大会

(終了しました)

わたしたちは、歴史の真実を学びたい、それを次代の子どもたちに伝えたい、そんな願いをもって集まり、研究と実践を積み重ねてきました。今年は「韓国併合」、大逆事件100年、の年です。いまその真実が明らかにされつつあります。研究の最前線で活躍されている山田朗歴史教育者協議会委員長を迎えて、研究大会を開きます。あわせて、大阪の会員の実践報告をもとに討議を深めます。

歴史に学び、実践を交流し、あたらしい歴史教育・社会科教育をめざしましょう。多数のご参加をお待ちしています。

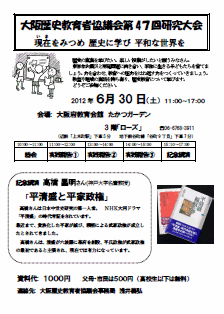

〔テーマ〕 いま現在をみつめ歴史に学び、平和な世界を

講演・「日露戦争と韓国併合-“併合”100年にあたっての再検証-」山田 朗さん

〔日時〕 2010年6月27日(日) 11時~17時

〔会場〕 たかつガーデン3階「ローズ」(近鉄大阪線「上本町駅」下車5分、地下鉄谷町線「谷町9丁目」下車7分)

電話 06-6768-3911

〔資料代〕 1000円 父母・市民は500円

〔日程と内容〕

(受付) 午前9時半より

–

大阪歴史教育者協議会総会を午前10時から開きます。

〔連絡先〕 大阪歴史教育者協議会事務局 浅井義弘

〔研究大会の報告と講演〕

■実践報告① 午前11時より

「黒山一郎さんのお墓」戦没兵士の墓石調査からはじめる戦争学習をどうやっていけばいいのか。学習の一般化を試みました。

西川満(岸和田市立山直北小学校)

〈昼食休憩〉

■実践報告② 午後1時より

「韓国の中学・高校で植民地時代をどう教えているか」

韓国の中学・高校で、日本の植民地時代のころをどのように教えているのか、報告します。

李慶勲(イ キョンフン)(金剛学園中学・高等学校)

■実践報告③ 午後2時より

「日本近現代史の授業-日露戦争・韓国併合のころ-」

高校での日露戦争・韓国併合の授業です。この時代を教えるのに、何を大事にするのか、どう教えるのかを考えます。

浅井義弘(大阪府立泉陽高校)

■講演 午後3時10分より

「日露戦争と韓国併合-“併合”100年にあたっての再検証 -」

今年は、韓国併合100年の年です。日露戦争から韓国併合、このころの日本を、世界を、事実に基づいてしっかり学びます。

山田 朗(歴史教育者協議会委員長・明治大学教授)

山田さんのおもな著書 『大元帥・昭和天皇』(1994年),『歴史修正主義の克服―ゆがめられた<戦争論>を問う』(2001年),『護憲派のための軍事入門』(2005年)『戦争の日本史20 世界史の中の日露戦争』(2009年),『日本近現代史を読む』(共著2010年)

(案内チラシはこちら)

(案内チラシはこちら)